こんにちは、臨床心理士・公認心理師のしあんです。

日常生活でこんな風につい反応してしまうことってありませんか。

✓好物を見るとお腹が鳴る

✓インターホンが鳴ったら「N〇Kが来た!」とドキッとする

✓誕生月になると気分が上がる

✓「面接」や「PTA」など聞くだけで落ち込む など

これらは『パブロフの犬』で有名な「レスポンデント条件づけ」という心理的な反応で説明することができます。

今回は行動心理学の基礎である条件反射について、心理学的にかみ砕いて解説していきます。

本記事を読むことでレスポンデント条件づけの基本が理解でき、また教育場面で使える基本も知ることができます。

人の心理を知れば顎で使いやすくなるぞ

そ、それよりもセルフコントロールや教育として使おう

心理学を学ぶ人にとっては超基本なので、しっかり理解しておきましょう。

こんな人におすすめ!

・『パブロフの犬』を聞いたことがある人

・条件反応の仕組みを知りたい人

・行動心理学に興味がある人

・育児や後輩育成など人を育てる人

・セルフコントロールしたい人

・教育系に関連ある人

※心理系大学院受験生は必須!

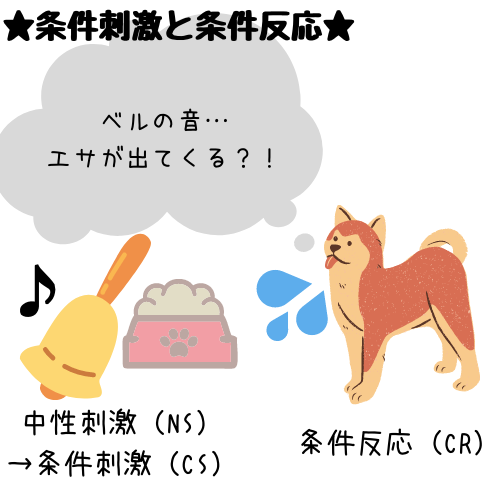

レスポンデント条件づけ(respondent conditioning)とは

レスポンデント条件づけは行動心理学の基礎で、古典的条件づけとも呼ばれます。

たとえば、インターホンが鳴って出る度にN〇Kが来たとすると、次第にインターホンの音だけでN〇Kを想像したり、嫌な気分になるように条件づけられた反応のことです。

刷り込まれた反応のことだね

生理学者のI. P. パブロフが行った『パブロフの犬』の実験が有名なので、聞いたことある人は多いかもしれません。

『パブロフの犬』の実験

『パブロフの犬』とは、べルを鳴らして犬にエサを与え続けていたら、次第に犬はベルの音だけでエサが出ると思いよだれを垂らすようになる実験内容です。

犬(…くる!)

\ 他の犬の実験と言えば…? /

理論にすると何故かややこしい専門用語がたくさん出てきてかえって分かりにくいこともありますが、かみ砕いて解説していきます。

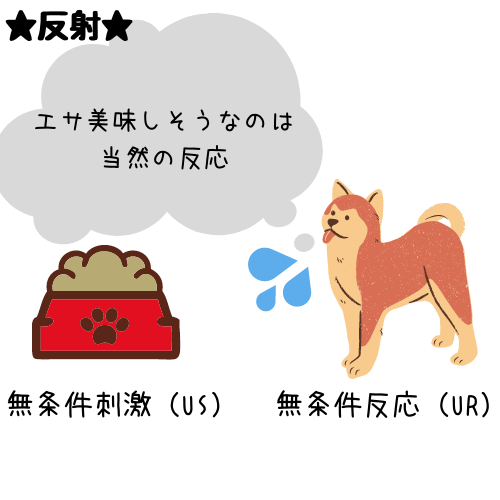

✓step1 反射

お腹を空かせた犬は、エサを見せられたらよだれを垂らします。

これは当然の反応で、生物が生まれながらに示す反射のことを生得的反応と言います。

普通だねぇ

専門用語的に解説すると、「エサ(無条件刺激)」を見て犬が本能のままに「よだれを垂らす(無条件反応)」だけ。

✓無条件刺激(US:Unconditioned Stimulus)

…見せたら無条件に反応(反射)を引き起こす刺激

✓無条件反応(UR:Unconditioned Response)

…条件づけなしで起こる反射(生得的反応)

▼例

・ご飯(無条件刺激)+よだれ(無条件反応)

・目の前に突然の指(無条件刺激)+目をつむる(無条件反応)

・好みの異性(無条件刺激)+興奮(無条件反応) など

いわゆる反射だね

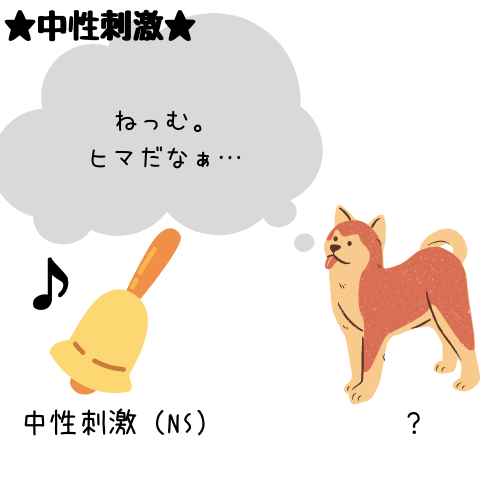

✓step2 中性刺激

犬にベルの音だけ聞かせてみます。

あくびしたり伏せたりするかもしれませんが、決まった反応は特に見られません。

犬(なんか鳴ったなぁ)

ベルの音でエサに対する反応は特に決まっていないので、ベルの音は中性刺激と言えます。

✓中性刺激(NS:Neutral Stimulus)

…見せても決められた反応はないただの刺激。無関係な刺激

▼例

・何もないところでただベルを鳴らす

・郵便物を受け取る

・眼鏡をかける などただの行為が多い

最初は特に意味のない行動でもだんだん意味をもってくることがあります…!

✓step3 無条件刺激+中性刺激(条件刺激)

空腹な犬にエサ(無条件刺激)を示せばよだれが出て(無条件反応)、ベルを鳴らすだけ(中性刺激)では何も起きません。

※↑小難しいようで簡単だからちゃんと読んでね!

そこで、今度はエサ(無条件刺激)とベルの音(中性刺激)を同時に見せることを繰り返します。

次第に、ベルの音を聞くだけで犬はエサを見せられると思い、よだれを垂らすようになります(条件反応)。

中性刺激だった何の関連もないベルの音がエサと対提示されることで、いつの間にか「ベルの音=エサが出てくる合図」の条件刺激になるというカラクリ。

これがレスポンデント条件づけの理論

✓条件刺激(CS:Conditioned Stimulus)

…無条件刺激+中性刺激。決まった反応を起こすトリガー

▼例

・犬によだれを垂らさせるためのベルの音

・「この人は私がいないと生きていけない」の「私」

・毎日の勉強の合図になる入浴 など

✓条件反応(CR:Conditioned Response)

…条件刺激で起こる決まった反応

▼例

・ベルの音を聞くとエサが出ると思いよだれが出る

・ある曲を聞くと元気になれる

・スギやヒノキの絵を見ると鼻がむずむずする など

レスポンデント条件づけの基本用語

『パブロフの犬』より、レスポンデント条件づけの基本概念を4つ紹介します。

理屈を知っておくと、後々人を操作するために役立つ

(行動)心理学の基礎なので、勉強する人は覚えよう

①汎化

汎化は、条件刺激に似た刺激でも条件反応を引き起こせるようになることです。

『パブロフの犬』で言うと、ベルの音以外にラッパの音や飼い主の口笛など、似たような条件刺激を増やしても犬はよだれを垂らすようになります。

合図には汎用性があるみたい

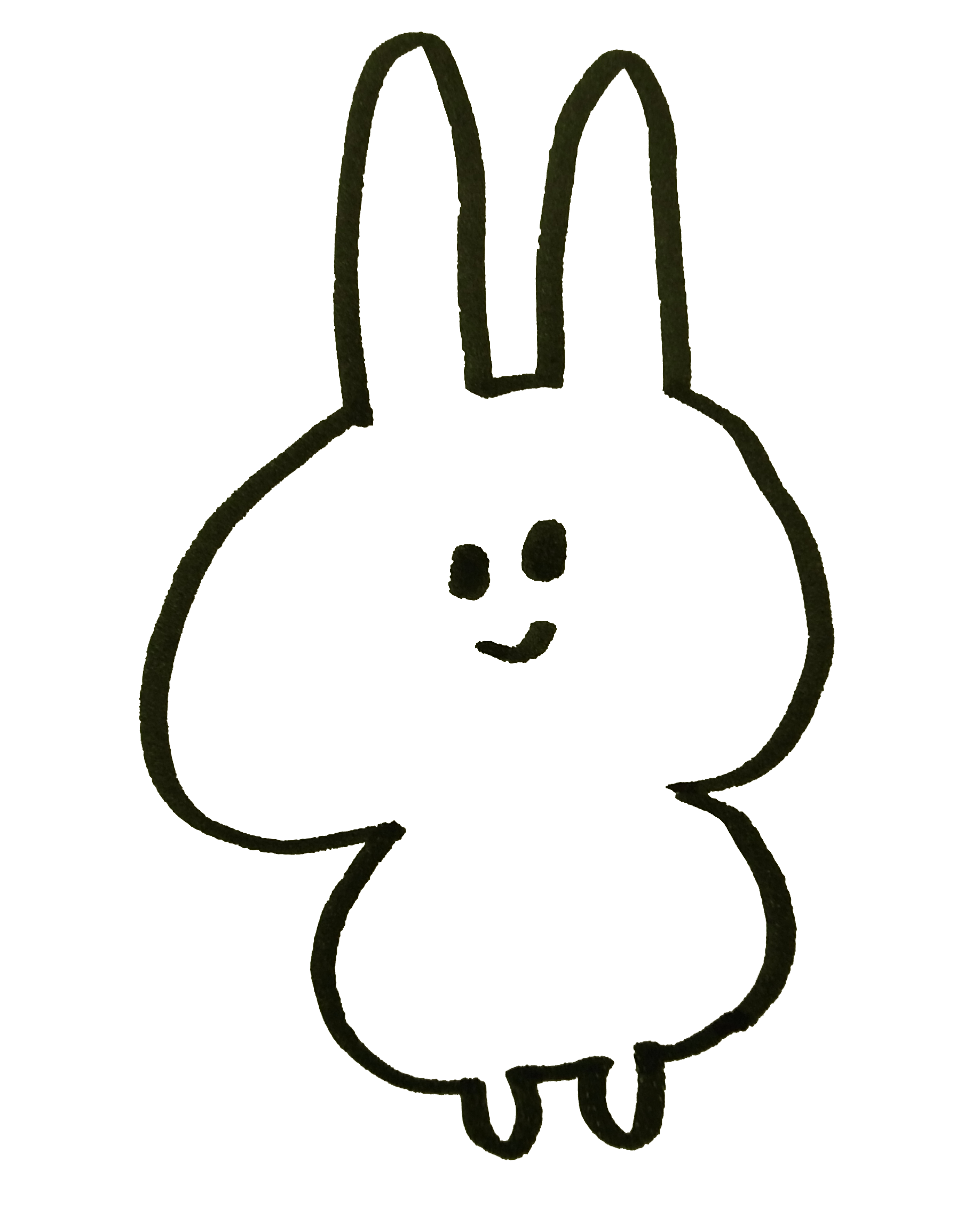

②弁別(分化)

弁別(分化)は、条件刺激と似た刺激を区別して、条件刺激のみで条件反応を起こすようになることです。

『パブロフの犬』で言うと、ベルの音だけでよだれを出し、他の音ではよだれを出さないように音を聞き分けるようにできます。

汎化より精度高そう

調教済みのパブロフの犬

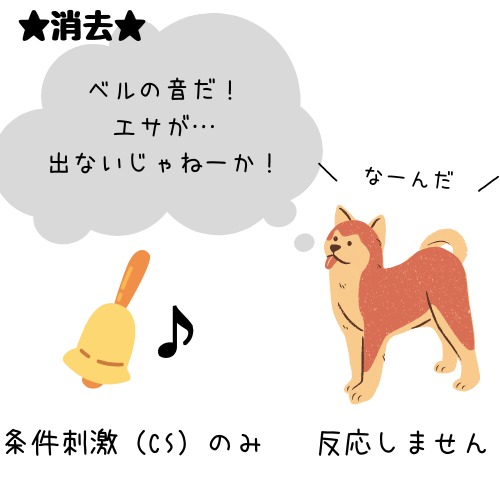

③消去

消去は、条件づけが一度できてから、条件刺激と条件反応の関連が失われることです。

『パブロフの犬』で言うと、ベルの音(条件刺激)を鳴らしてもエサを出さない(無条件刺激なし)ことを繰り返すと、唾液は出なくなります(条件反応が消える)。

元々関係ない刺激だもんね

レスポンデント条件づけは、無条件刺激と条件刺激(中性刺激)をセットで示すことが肝というわけです。

条件づけ破壊したければスルーが効果的なんだなぁ

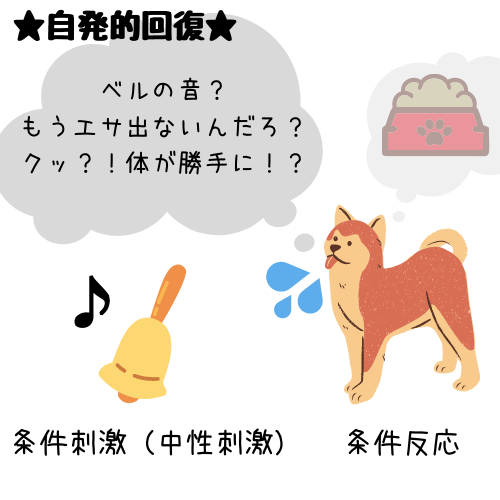

④自発的回復

自発的回復は、消去ができてから休憩すると条件反応が再びみられることです。

『パブロフの犬』で言うと、ベルの音を鳴らしてもよだれが出ない状態にリセットし、しばらく経ってからベルの音を鳴らすと、犬がよだれを出す現象です。

消去といっても完全にできていないんだね

というより、一度刷り込まれたことはそう簡単に消えんってことよ

レスポンデント条件づけを使うには

理屈で言えば、何の関連もない刺激で人の行動を条件づけることができます。

子どもや後輩の教育など、人の行動を条件づけていく場合はポジティブな刺激とセットにするとより効果的です。

恐怖で人を縛るのはやっぱりリスクがでかすぎるよ

たとえば、勉強せずに遊ぶことが多い子に毎回「勉強しなさい!」と怒鳴り続ける(ネガティブな条件刺激の)とき、親の目論見的には『怒鳴られたくないから遊ぶのやめるでしょ』と思うかもしれません。

しかし実際は、仮に遊ばなくなっても「どうせ怒られるし…」と勉強しないのがあるある心理。

むしろ怒鳴られ続ける子どもは「勉強」自体に嫌なイメージをもつこともしばしば。

親「解せぬ」

子「遊んだら怒られて勉強勉強言われたら、反発心のが育つわ」

それよりも、たまに勉強するときに褒めたりご褒美あげる(ポジティブな条件刺激の)方が効果的なことが多かったりします。

ここでミソなのは、条件づけが成立するまで条件刺激を示し続けることです(not 中途半端)。

褒め続けてね

人の行動を条件づけることは理論的に可能ですが、レスポンデント条件づけはやる側に根気がいることを覚えておきましょう。

何事も、一発で変わるミラクルはまず起こりませんね。

\ レスポンデントの応用 /

おわりに:条件づける側は「無条件刺激+中性刺激(条件刺激)」を徹底せよ

レスポンデント条件づけを『パブロフの犬』で説明すると、べルを鳴らして犬にエサを与え続けていたら、次第に犬はベルの音だけでエサが出ると思いよだれを垂らすことです。

関係ない刺激で人を条件づけることができ、言葉の通じない・通じにくいペットや幼児、子どもへのしつけや教育で特に有効です。

心理学を勉強している人用に用語を復習するとこちら。

✓無条件刺激(US:Unconditioned Stimulus)

…見せたら無条件に反応(反射)を引き起こす刺激

✓無条件反応(UR:Unconditioned Response)

…条件なしで起こる生得的反応(反射)

✓中性刺激(NS:Neutral Stimulus)

…見せても決められた反応はない、無関係な刺激

✓条件刺激(CS:Conditioned Stimulus)

…無条件刺激+中性刺激。決まった反応を起こすトリガー

✓条件反応(CR:Conditioned Response)

…条件刺激で起こる決まった反応

心理系は用語で説明できるようにね

心理系以外には呪文だな…

② 弁別(分化)…似たような刺激を区別できる

③ 消去…条件反応がなくなる

④ 自発的回復…条件反応なくなったけど身体が覚えてた

レスポンデント条件づけは1回や2回で成立するものではありません。

条件づけたい内容によっては何十回、もしかしたら何百回と無条件刺激と条件刺激の同時出しを続ける必要があります。

叱るなどネガティブな刺激を提示すれば数回で済む可能性は高いですが、あなたが思った通りの条件づけが難しいことは頭の片隅に入れておいてくださいね。

レスポンデント条件づけの考えは行動心理の基本。これから派生して有効な考えも出てくるよ

行動心理学は勉強すれば、日常のほとんどのことを問題解決していけるくらいのスペックがあるので、気になる人は用語も覚えてみてください。

みんな大好き、よく聞く「認知行動療法(CBT)」の基礎の基礎でもあるよ

勉強お疲れさん

コメント