こんにちは、臨床心理士・公認心理師のしあんです。

○○心理学が多数ある中、心理学にはゲシュタルト心理学というジャンルがあります。

(崩壊しそう…!?)

今回は、心理学史上20世紀(前半)の3大潮流といわれるゲシュタルト心理学について、概要や代表的な用語をざっくり解説します。

心理系大学院受験生は、ゲシュタルト心理学誕生の経緯~内容まで掴んでおきましょう。

そうでない人にはゲシュタルトがどういう意味なのか、なんとなく伝われば幸いです。

ゲシュタルト崩壊を理解しよう←

こんな人におすすめ!

・ゲシュタルト心理学がよく分からない人

・心の話に興味がある人

・ものの見方に関心がある人

・ゲシュタルトの意味や考え方を知りたい人

・心理学史に関心ある人

※心理系大学院受験生は必須!

ゲシュタルト心理学とは

ゲシュタルト心理学(gestalt psychology)は、M. ウェルトハイマーが基礎を作った学派です。

考え方としては、人の精神や意識を要素の集合体として捉えるのではなく「全体性」を重視しています。

ゲシュタルトは全体的構造の意

たとえば、1つの楽曲をオーケストラ全体で演奏するからこそ感動やら良さを感じられるのであって、各楽器ごと、1人ずつ、1音ずつ…演奏を分解したらその曲全体の良さを感じられないイメージ。

1+1=2以上の良さ!

元々、心理学は「意識は細かな要素に分解できる」としたW. ヴントの要素主義を批判する形で発展しており、ゲシュタルト心理学もその流れで生まれました。

\ 心理学誕生話 /

心の全体性に注目したゲシュタルト心理学の代表的な研究者は他に、洞察という問題解決プロセスを見出したW. ケーラー、集団力学に考えを応用して社会心理学の基礎を作ったり葛藤の分類をしたK. レヴィンがいる。

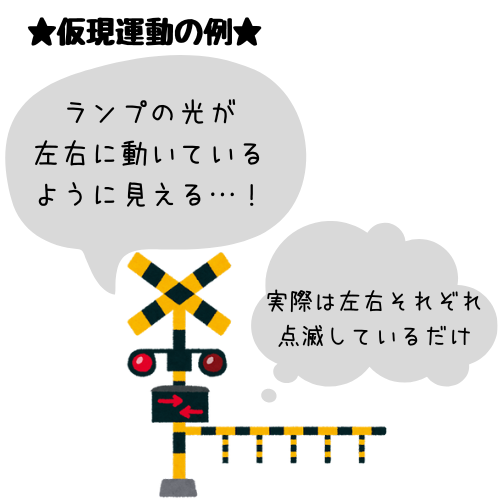

M. ウェルトハイマーが要素主義を批判した代表的な考え方(批判材料)として仮現運動があります。

仮現運動(apparrent movement)

仮現運動(β運動ともいう)とは、離れている2点間に刺激を順に示すとき、先に刺激を示した方から後に示される方に刺激が移動して見える運動のことです。

踏切のランプとかアニメとか

踏切のランプなら左右に動いているように見えるし、アニメなら1枚1枚の絵を連続で見ることでキャラが動いているようにも見えます…。

が、これらは単体で見ても運動しているようには見えず、全体的に捉えることで運動しているように見える=要素主義では説明困難という批判につながりました。

なお、仮現運動は広義にいうと自動運動、誘導運動と呼ばれる動きもアリ。

✓自動運動

…暗い場所で光を見続けていると光が揺れて見える現象(錯視)。

✓誘導運動

…「囲むもの」と「囲まれるもの」を見るとき、「囲むもの」が固定されて「囲まれるもの」が動いて見える現象。

例:電車の窓から見える隣の電車が動いたら、自分の電車が動いたように感じる

ふーんでおk

群化と色々なゲシュタルト要因

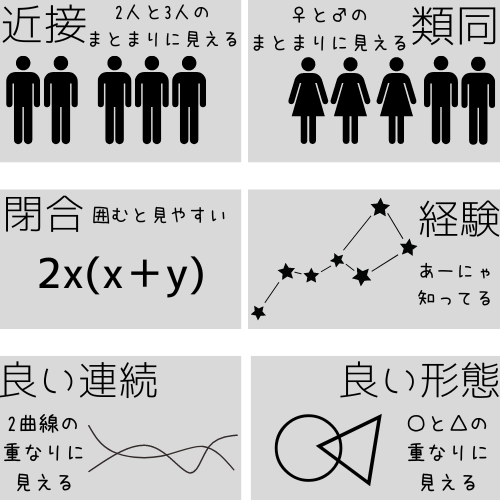

ゲシュタルト心理学では、物事を全体的なまとまりとして知覚することを主張しているのがポイントです。

脳がまとまりとして都合良く認識するのだ

M. ウェルトハイマーは人がたくさんの刺激を見たときに、1つのまとまりとして捉える群化(grouping)という現象も見出しています。

群化でよく見られるまとまりには下記のような種類がアリ。

| 群化の要因 | 内容・例 |

| 近接 | 近いものでまとまる |

| 類同 | 似たようなものでまとまる |

| 閉合 | 囲われたものでまとまる |

| 経験 | 経験として知っているものでまとまる |

| 良い連続 | つながったものをまとまる |

| 良い形態 | 形あるものをまとめる |

(筆者まとめるのヘタよな)

なお「良い形態の要因」のように、複雑な刺激がより単純にまとまって知覚されることはプレグナンツの法則と言います。

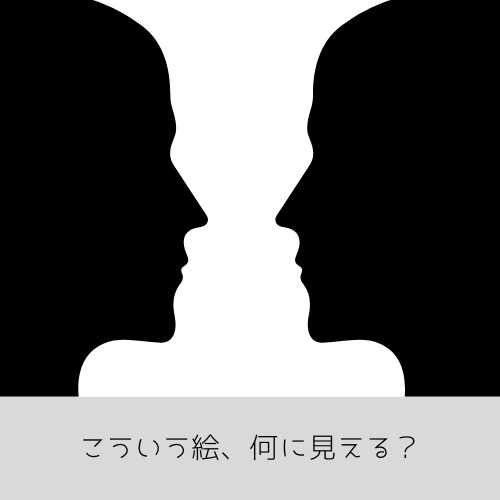

図と地

「図と地」といって、人がものを見るとき無意識に形と背景に分けてみるようなゲシュタルト要因もあります。

ルビンの壺という絵が有名で「図」は形として見る領域、「地」は背景となる領域。

黒を地にすれば壺に見えるだろうし、白を地にすれば2人の人の向かい合った横顔にも見えるという不思議。

(壺って言うと余計壺に見えやすい気がする)

他にもいろんな(だまし)絵があって探すと面白いですし、人の知覚の仕方を改めて勉強するのも楽しかったりします。

また、少し脱線しますが心理の勉強をする人は、無意識に脳が修正して知覚するメカニズムである知覚の恒常性も知っておきましょう。

\ 見え方って不思議 /

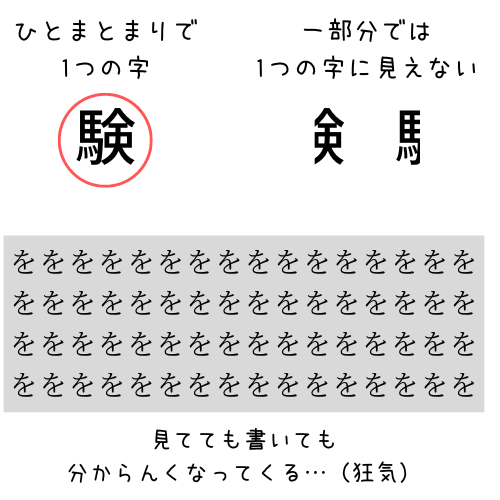

【余談】ゲシュタルト崩壊

「ゲシュタルト」はドイツ語で「全体的な形態」や「構造」という意味なので、ゲシュタルト崩壊は知覚する対象の全体性が崩壊≒全体的に見れなくなることを指します。

漢字やひらがななどは、偏や1曲線だけでは1つの字として読めないですね(一筆の字は除いて)。

同じ文字を見続けたり、書き取りし続けたりすると急に分からなくなる体験はしたことあるかと思います(小学生時代の漢字の練習で筆者はバグった)。

天の助のぬのハンカチは大変そうなアイテム

世代ネタ出すな(ボーボボのぬのスタンプ是非見て欲しい)

ゲシュタルト崩壊は、目の疲れで起こるというより同じ物を見続けることで生じる一時的な認知の低下だとか。

疲労ならかすんだり見えなくなるらしい

おわりに:心は1つのまとまりとして知覚される

心を要素に分解して捉える要素主義の主張に対し、ゲシュタルト心理学は心の全体性を重要と主張した心理学派で、M. ウェルトハイマーが基礎を作りました。

他にも、ゲシュタルトの考え方を問題解決に応用して洞察を見出したW. ケーラーや、集団力学に応用し葛藤を分類したK. レヴィンらの動きもあり、ゲシュタルト心理学は認知・社会心理学などの現代心理学に影響を与えています。

デザインとか身近なことにも影響あるよ

無意識に使っている人も多いですが、群化しやすいゲシュタルト要因を使えばノートや資料などを見やすくまとめることも可能です(頑張れ筆者)。

センスなくてもテクで頑張れ…!

心理のたまごは、仮現運動や群化など要素だけを見ていては捉えられない全体的な現象があることを抑えておきましょう。

なお、ゲシュタルト心理学を勉強する場合は、古い本ですがW. ケーラーによる入門本があります。

※Amazonのみ(投稿日現在)

多少の読みにくさや新しいゲシュタルト要因の不足は感じるかもしれませんが、ゲシュタルト心理学の基礎は色あせず丁寧に記載されているので理解と関心は深まるかと!

本人系の本は1冊は読書推奨

コメント